超级枢纽南沙站要来啦!将接入南沙港铁路、地铁18号线等

南沙站项目背景

南沙站位于广州市南沙新区,既是国家“一带一路”“双区”建设的重要节点,也是粤港澳大湾区交通中心,广州“五主四辅”铁路辅助客站之一,是实现1小时有效通达湾区主要城市的重要交通枢纽。

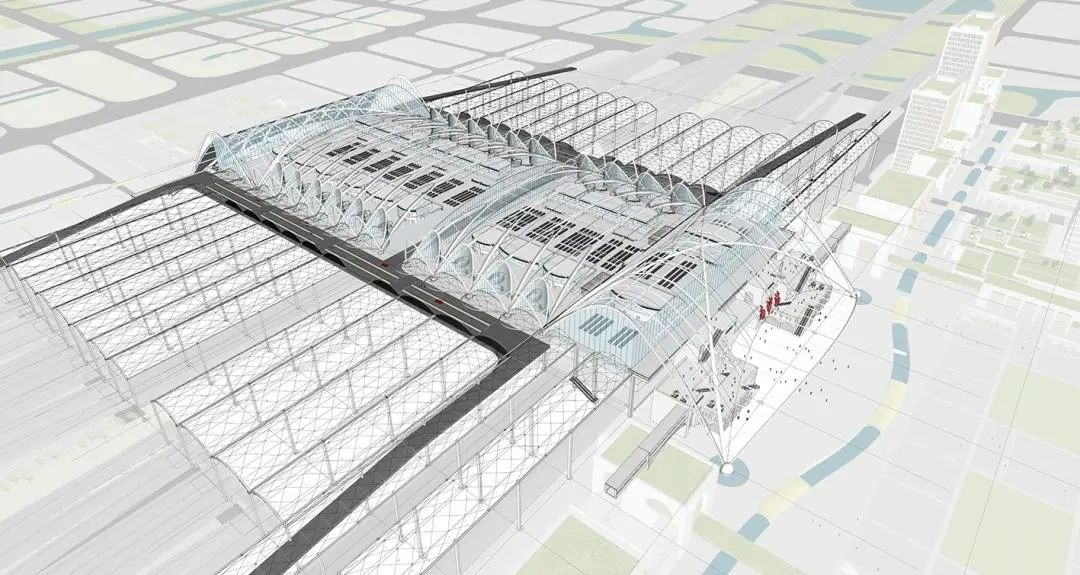

南沙站为高架站,引入南沙港铁路(已建)、深茂铁路、广中珠澳高铁、中南虎城际、肇顺南城际,并接入地铁18号线(已建)、15号线、38号线等,打造成为世界一流的高品质超级综合交通枢纽、站城融合发展标杆。

南沙站设计策略

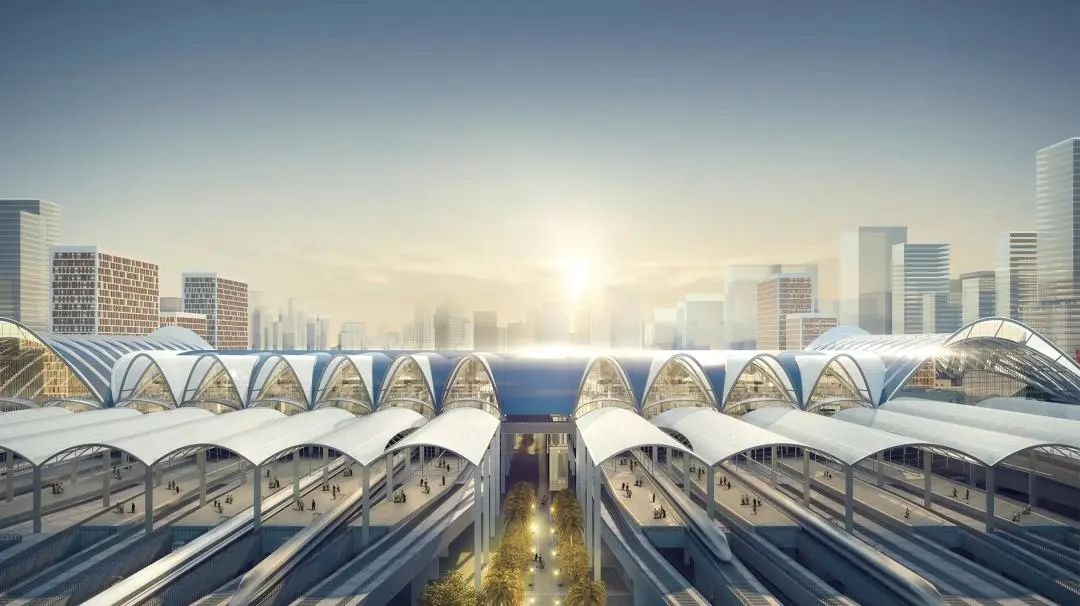

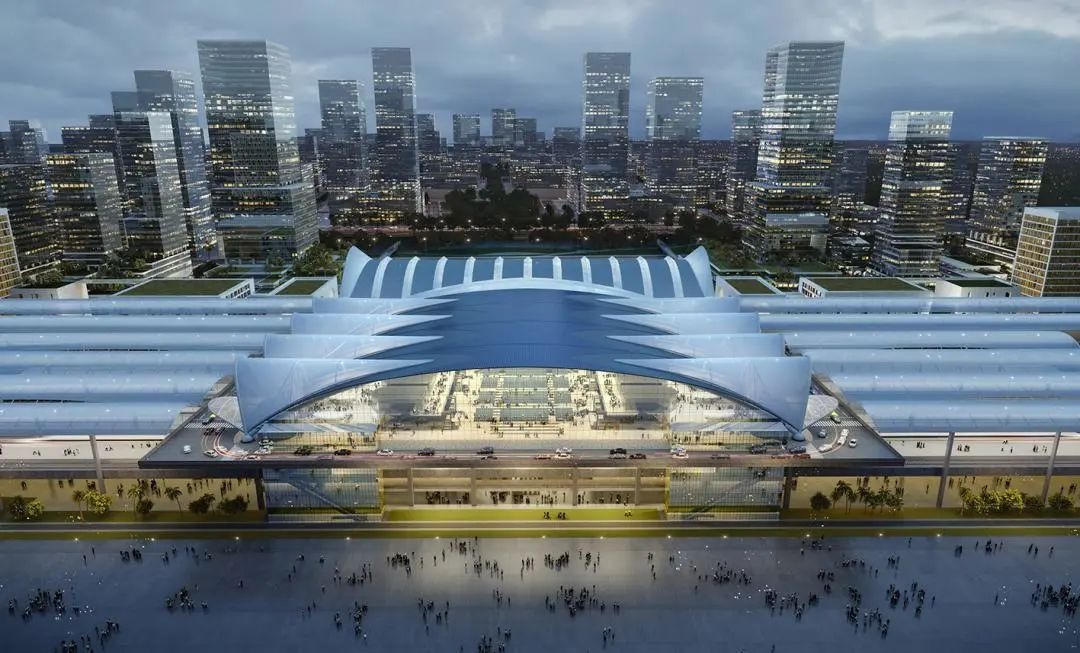

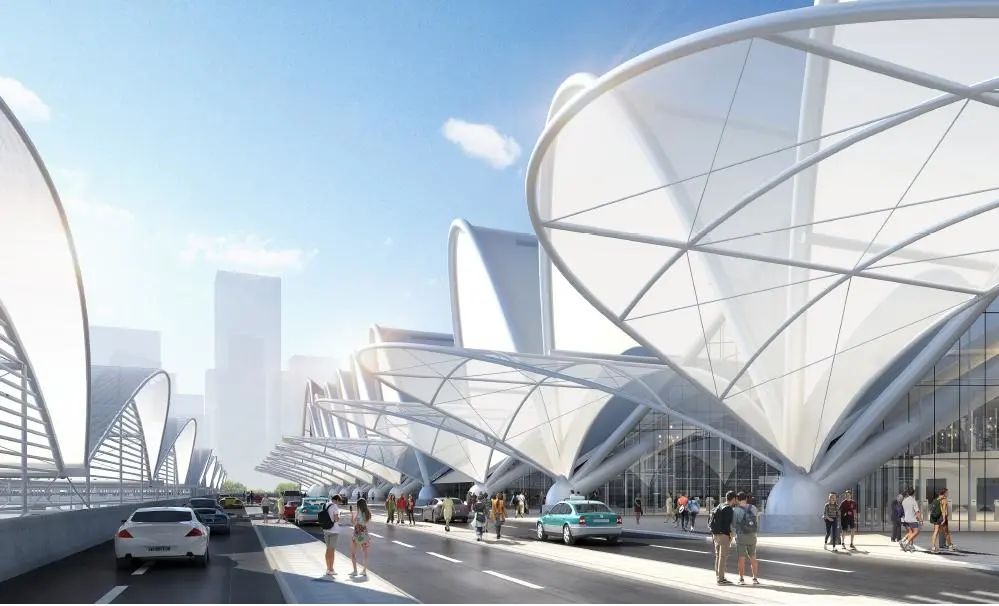

南沙站设计以“大潮起珠江,弄潮正当时”为理念,融入南沙地域特征,打造“如海面般起伏、如波涛般轻盈”的门户形象,使南沙文脉和地域特色得以充分呈现。

城市、车站、绿地、河涌融合共生,南沙站伸展的大屋面犹如波涛的海面,起伏跌宕,它象征着南沙人民在稳步发展上乘风破浪、坚忍不拔的精神。

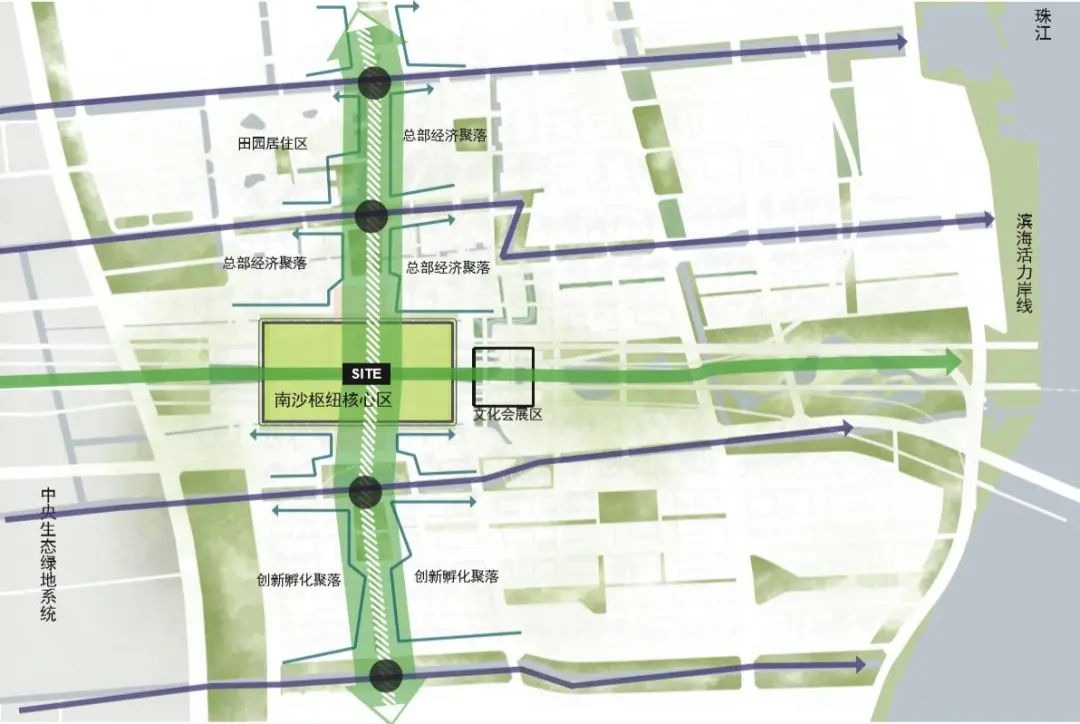

南沙站区域鸟瞰图

南沙车站北广场鸟瞰图

依托南沙独具特色的“河涌、沙田、滨海”景观,打造成为向海而立、创新而强、链湾而兴的未来城。

南沙站总平面图

南沙站方案特色

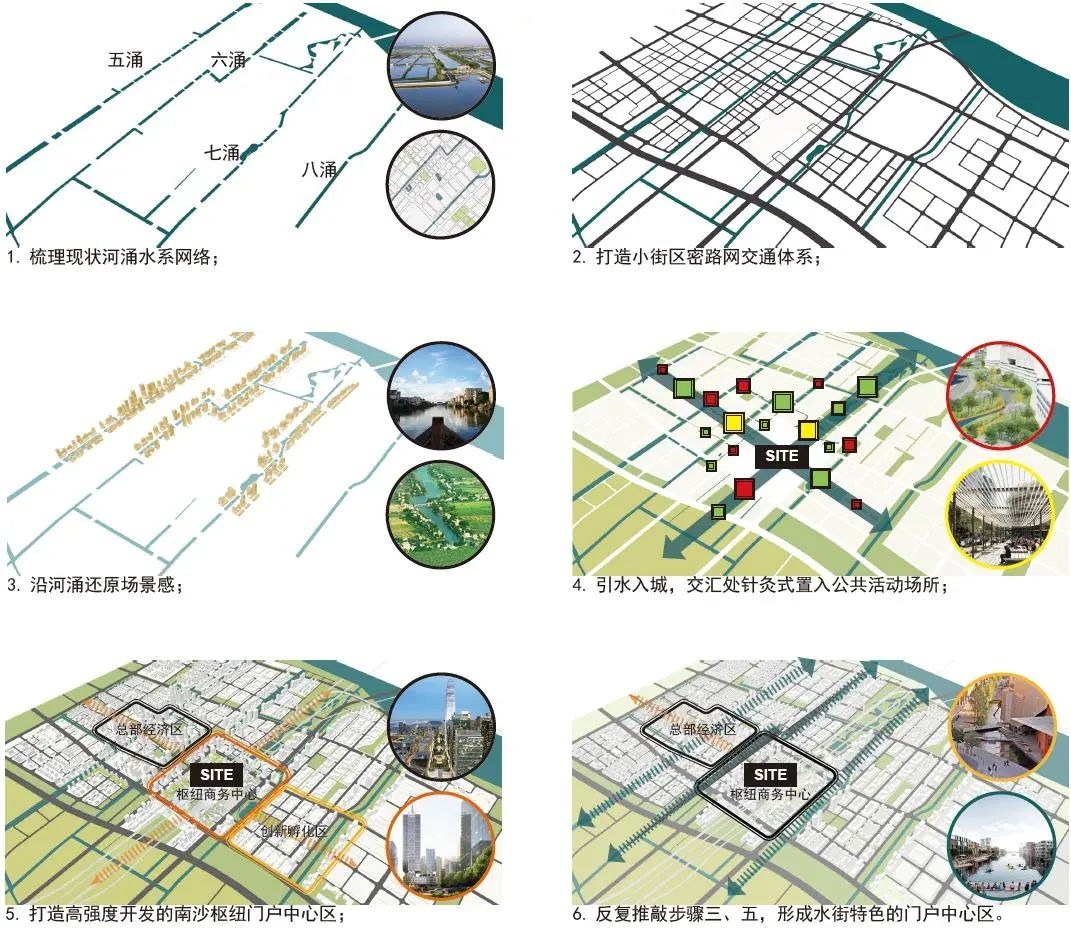

传承水乡文化脉络,构建“1+N”空间体系

一座文化底蕴丰富、创新生态、便捷高效的大湾区高铁站,多维度多视角诠释南沙新区未来。

方案设计保留了河涌印记,再现地方传统文脉,形成1条车站为核心的南北中轴串联多条水网,N条水街连接公园、城市功能区,打造“站、田、城、海”相融的空间网络。

“1+N”空间体系

展现浓郁海洋文化、广府骑楼文化

车站外形简单明快,结构形式与建筑形体密切结合,整体形象简洁有力,细部处理细致、周到,充满人文关怀。灵动轻盈的屋面在晨光的映射下,形体弧线变化,材料交错运用,形成了起伏、明暗的节奏序列。

南沙站轨道方向透视图

南沙站站房设计契合主题,采用海洋文化意向展现出海浪波纹荡漾的美好风光。通过光伏板与PVC膜、ETFE膜的组合同时解决了采光与遮阳的需求。采用局部张弦的钢管拱的结构形式对站棚进行支撑与拉结,强化了站棚的安全性。

建筑空间结构示意图

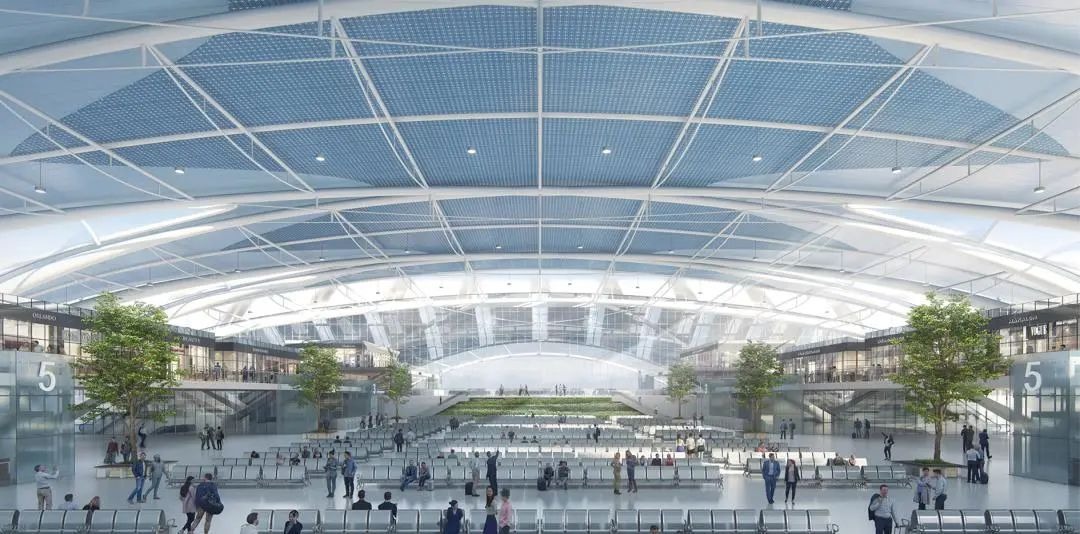

宽敞明亮的线上候车厅,高效顺畅的进出站流线

南沙站采用线上高架候车,夹层快速进站,高架匝道落客,地面通廊出站的模式,快速引入和疏散人流,给人以良好的出行体验。

线上候车厅

南沙站剖面示意图

针对已建成南沙港铁路轨顶标高为20.903米,深茂铁路深江段及其他铁路线路标高为17.203米,两者标高相差3.7米的情况,高架候车厅室内设计绿坡文化墙遮挡后侧扶梯来消解高差,削弱不同高度对候车室的影响。

高架候车厅高差处理

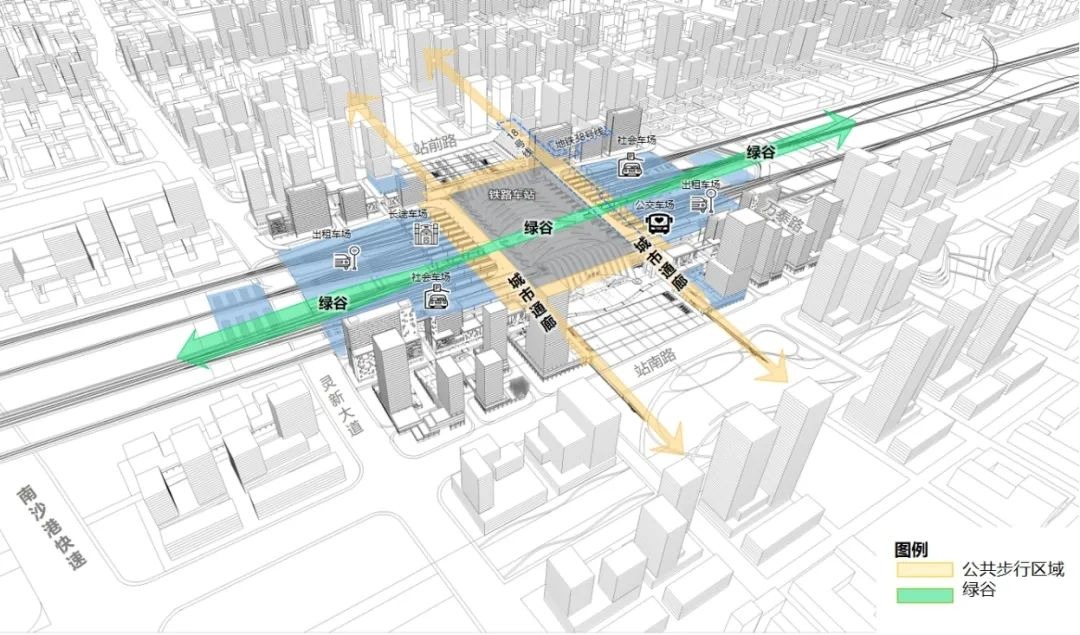

“绿谷+自由步道”慢行网络,缝合车站与城市

以“万屋相连,可生长的步行网络”为设计理念,建设“绿谷+24小时自由步道”的立体步行系统,缝合车站与周边地区,以及南沙站周边综合开发地块的互联互通。

慢行网络示意图

出站厅与城市通廊结合设计,一条宽敞高效的城市通廊配合出站厅使出站明确、方便接站、不走弯路,并通过此把人流汇聚至商业区域,使其具有极高的商业价值。这样的设计也方便人群有效快速汇聚与疏散,方便人群通达城市南北两侧。

“绿谷”示意图

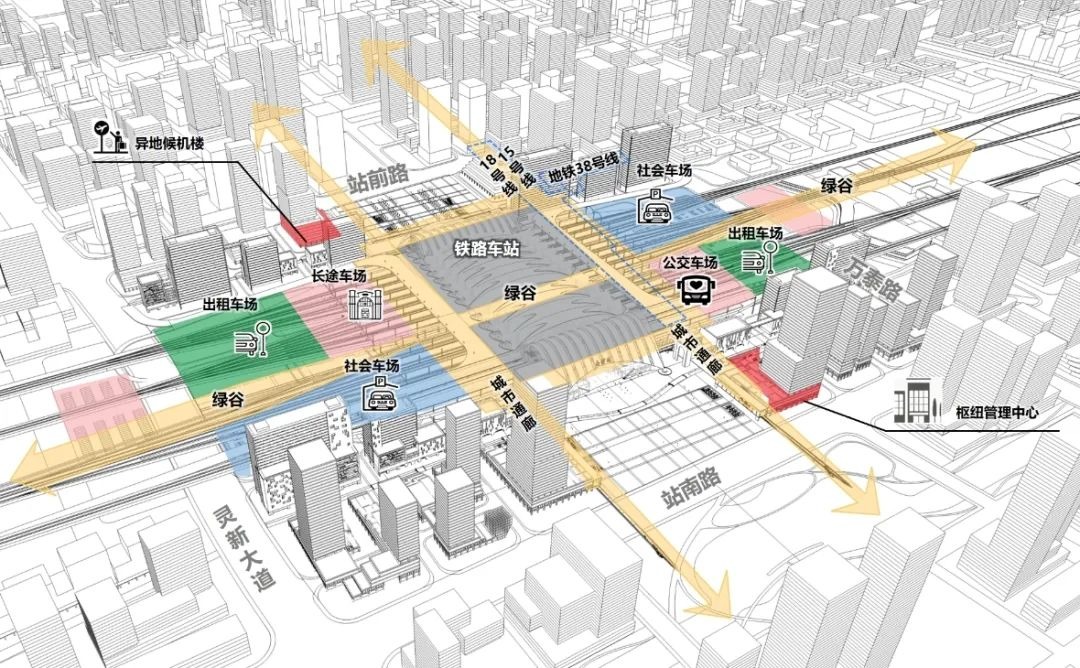

充分利用铁路线下空间,布局配套交通设施

按照“零换乘,以人为本”的理念,以绿谷为交通核,在站房两侧3分钟步行可达范围内,立体布局配套交通设施,地下设置地铁站,南沙站站房东侧布置公交车站和出租车场、社会车场,站房西侧布置社会车场、出租车场和公路客运站。

同时,利用精细化设计手段,将出租车、公交和大巴上落客区与停车场分离布置,实现场站分离。

南沙站枢纽配套交通设施布局

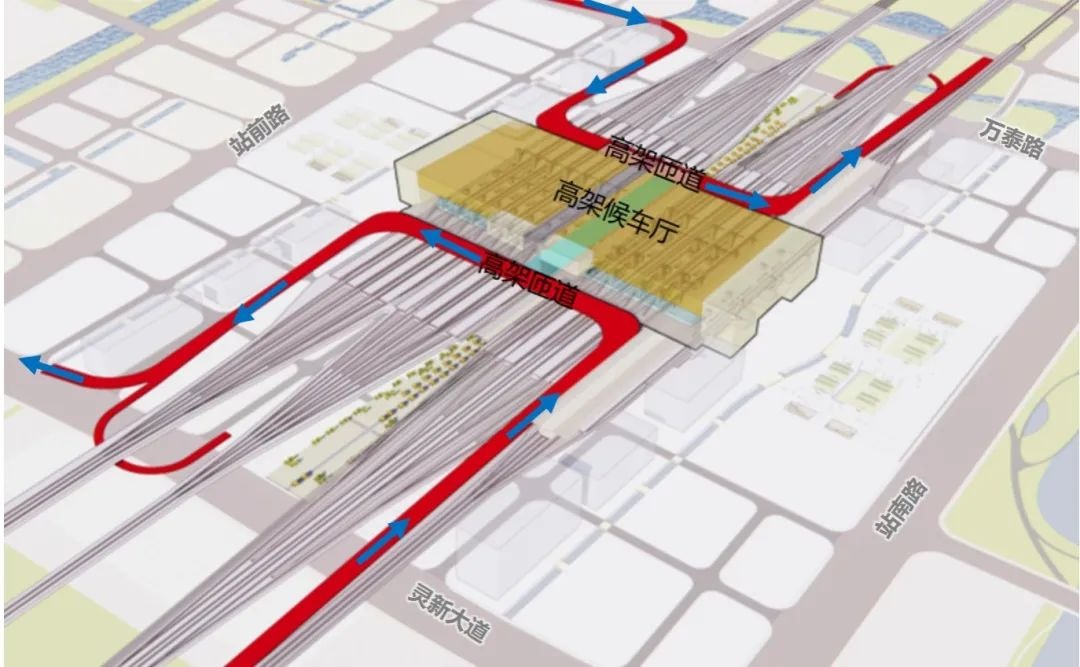

“东进东出、西进西出”管道化分层组织机动车交通

南沙站东侧结合站前路、万泰大道建设定向进站匝道衔接至高架层落客平台,出站匝道衔接至万新大道;西侧利用南沙港快速路辅道、灵新大道,构建高架进出匝道系统接入西落客平台,满足东、西两侧小汽车进站需求。同时保留地面进站通道,满足各类车辆地面到达需求。

高架匝道示意图

高架落客平台示意图

来源:广州南沙发布